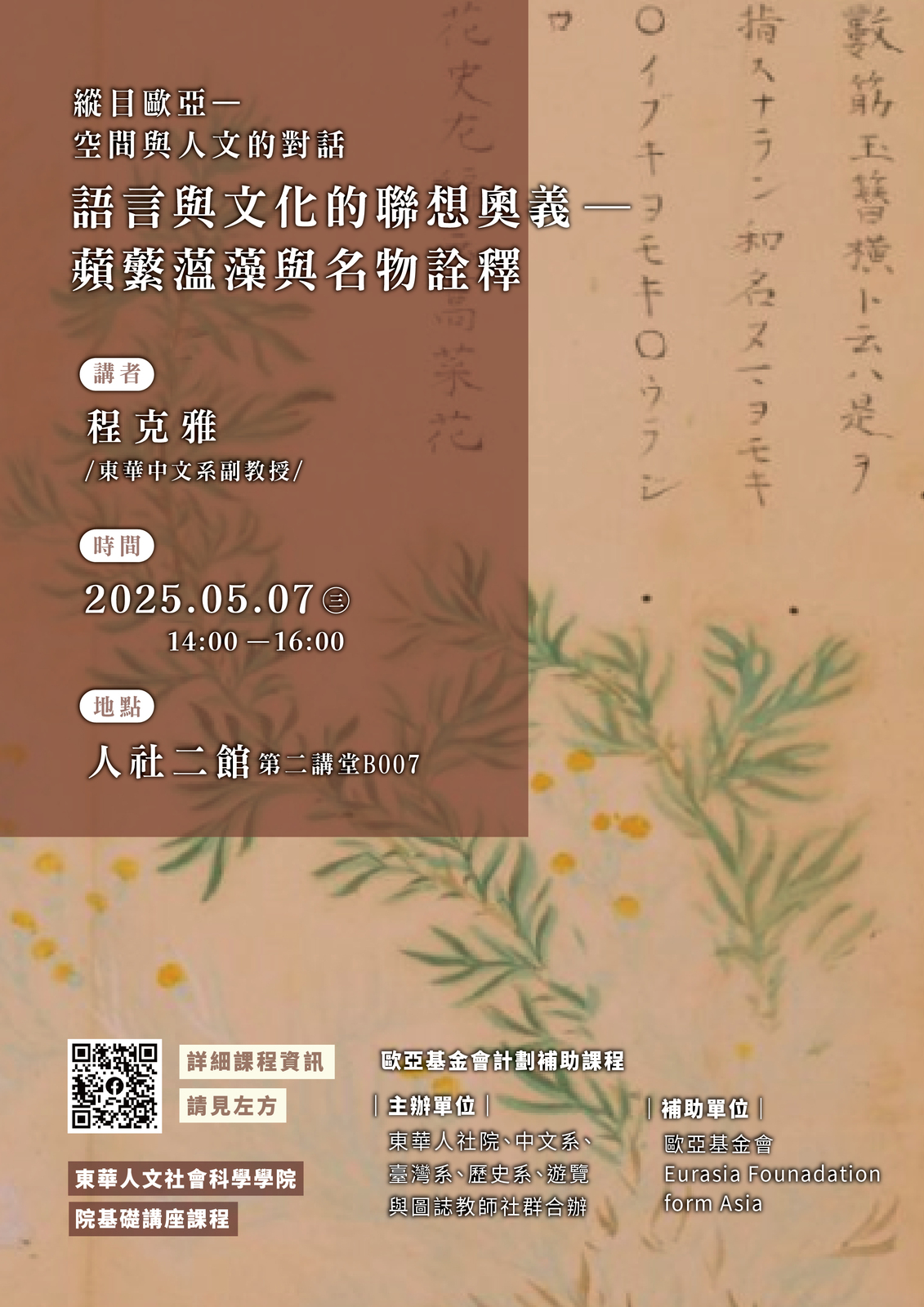

「縱目歐亞-空間與人文的對話」課程系列講座-5/7(三)程克雅副教授(東華中文系) _語言與文化的聯想奧義-蘋蘩薀藻與名物詮釋

【縱目歐亞-空間與人文的對話】

講者:程克雅副教授(東華大學中文系)

講題:語言與文化的聯想奧義-蘋蘩薀藻與名物詮釋

時間:2025/05/07(三) 14:00~16:00

地點:人社二館第二講堂

*綫上同步,連結網址 meet.google.com/odm-izgd-fpv

講者簡介:程克雅*東華大學中文系副教授,臺灣師範大學中文所博士。研究專長:語文學、三禮學、經學、昭明文學與文學史料學、清末民初學術。

著有〈王國維魏三體石經古文參斠合證方法探究〉、〈出土文獻與子思子研究證詁〉、〈《爾雅》注釋體系所見禮祭、名物語詞勘證 〉、〈晚清民初「漢學」知識系譜與訓詁學方法論〉等著。

本次講座,語言與文化的聯想奧義-蘋蘩薀藻與名物詮釋,講者將透過習見的水陸植物,既日常又平凡,甚至從不曾為之引起注目。尋繹人文傳世的詩書注釋與史籍載錄,卻又能夠發掘早已遺落的記憶。

《詩經.召南》篇章有〈采蘋〉、〈采蘩〉篇各言及采擷蘋、蘩。《左傳.隱公三年》:「蘋蘩蕰藻之菜……可薦於鬼神,可羞於王公。」(魏)劉楨的《贈從弟三首》其一:「泛泛東流水,磷磷水中石。蘋藻生其涯,華葉紛擾溺。采之薦宗廟,可以羞嘉客。」蘋藻之植,寓托敬獻宗祖、宴享珍饈的價值。

在日本文學與文化中,有著春之七草的讚頌;和歌《萬葉集》中山上臣憶良〈詠秋野花二首〉述秋之七草,成為人所共知的歲時思緒與物色情懷。歐洲各地傳說中的槲寄生,不僅成為現今民眾在耶誕節慶時鮮明的花圈印象,在英國學者弗雷澤《金枝:巫術與宗教之研究》中,以環繞槲寄生的語彙與神話典故,解析自然、巫術與禁忌的淵源;在葉慈詩作〈航向拜占庭〉中,成為度予時光遞嬗的象徵。

本次講座,講者將從歐亞故事傳說中發掘的草木殊相,回到韓愈筆下「採於山,美可茹;釣於水,鮮可食。」寄言唯適之安:江南水中八仙的萃聚,那些春日在田園中蔓生令人望之歆喜的野菜、秋日結實的碩果,在在承載著品物與名義背後無窮的情感象徵,庶民的心聲。藉以上文藝與文化傳說的比較,語言與文化的交匯下,探尋植物名物的寫照和蘊藏的奧義。

※報名網址:跨域自主學習活動暨報名系統(課程修課同學不需報名)

★ 課程FB社團連結 ★