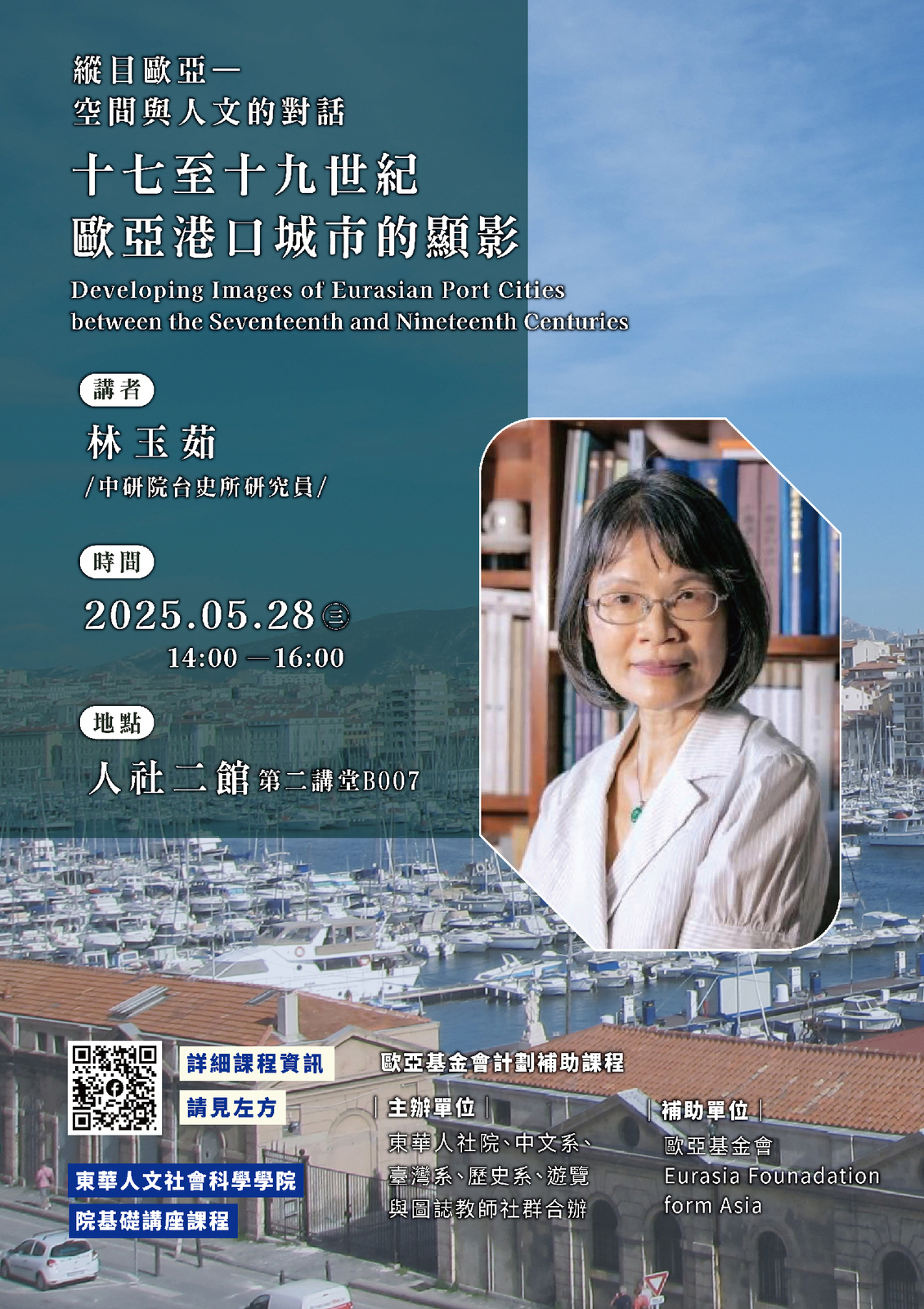

【講座改為線上進行】「縱目歐亞-空間與人文的對話」課程系列講座-5/28(三)林玉茹教授(中研院台史所)研究員、國立台北大學歷史系合聘教授_十七至十九世紀歐亞港口城市的顯影

【縱目歐亞-空間與人文的對話】

Overlooking Eurasia- the Dialogue between Space and Culture

講者:林玉茹教授(中研院台史所)研究員、國立台北大學歷史系合聘教授

講題:

(中)十七至十九世紀歐亞港口城市的顯影

(日)17 世紀から 19 世紀のユーラシアの港町のイメージ

(英)Developing Images of Eurasian Port Cities between the Seventeenth and Nineteenth Centuries

時間:2025/05/28 (三) 14:00~16:00

線上連結網址 meet.google.com/odm-izgd-fpv

講者簡介:

林玉茹*臺南人。現任中央研究院臺灣史研究所研究員、國立臺北大學歷史系合聘教授、曹永和文教基金會董事長、臺灣口述歷史學會理事長、南瀛國際人文社會科學研究中心學術委員。2024年國科會傑出研究獎。曾任:日本東京大學外國人研究員(2001)、日本九州大學訪問學人(2002)、美國哥倫比亞大學東亞語言與文化系訪問學人(2005-2006)、日本早稻田大學太平洋研究中心特別研究員(2008)、上海復旦大學歷史地理研究所訪問學人(2011)、Fulbright學術基金會訪問學者(2012)、美國哈佛大學東亞系訪問學人(2012)。研究領域為臺灣社會經濟史、清代臺灣史、海洋史、區域研究古文書解讀以及口述歷史。著作有專書五本、研究回顧專書一本、史料和口述歷史專書九本、以及論文數十篇:《向海立生:清代臺灣的港口、人群與社會》,臺北:聯經,2022,《國策會社與殖民地邊區的改造:戰時臺灣拓殖株式會社在東臺灣的經營》,臺北:中研院臺灣史研究所;2011(《台湾拓殖株式会社の東台湾経營:国策会社と植民地の改造》,森田明、朝元照雄譯,東京:汲古書屋,2012);《殖民地的邊區:東臺灣政治經濟的發展》,臺北:遠流,2007;《戰後臺灣的歷史學研究1945-2000:臺灣史》,臺北:行政院國家科學委員會,2004;《清代竹塹地區的在地商人及其活動網絡》,臺北:聯經,2000;《清代臺灣港口的空間結構》,347頁,臺北:知書房,1996。又主編五本專書,如《比較視野下的臺灣商業傳統》,臺北:中研院臺史所,2012;與Madeline Zelin主編Merchant Communities in Asia 1600-1980, London: Pickering & Chatto, 2015.

演講摘要:

作為一個海島國家,港口城市在臺灣長期文化的建構上扮演什麼樣的角色?自十七世紀大航海時代時期,臺灣在荷蘭東印度公司治理下進入歷史時期,歐洲與亞洲透過海洋聯繫更加頻繁,逐漸出現文化的交融。至十九世紀,第二波全球化在交通和通訊系統的革新下,歐洲和亞洲在人力、商品、技術、資本、制度以及文化的連結不僅更加全面性,更為亞洲帶來巨大衝擊的帝國主義、殖民主義以及自由貿易。本講座講者將透過曾經到過的歐洲和亞洲重要港市和海事博物館圖像,呈現歐亞之間及亞洲之間港市風景的差異,以及十七世紀至十九世紀之間歐亞文化的交融。

※報名網址:跨域自主學習活動暨報名系統(課程修課同學不需報名)

★ 課程FB社團連結 ★